Schimmel ist ein häufiges Problem in vielen Haushalten und kann eine Reihe von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit derjenigen haben, die ihm ausgesetzt sind.

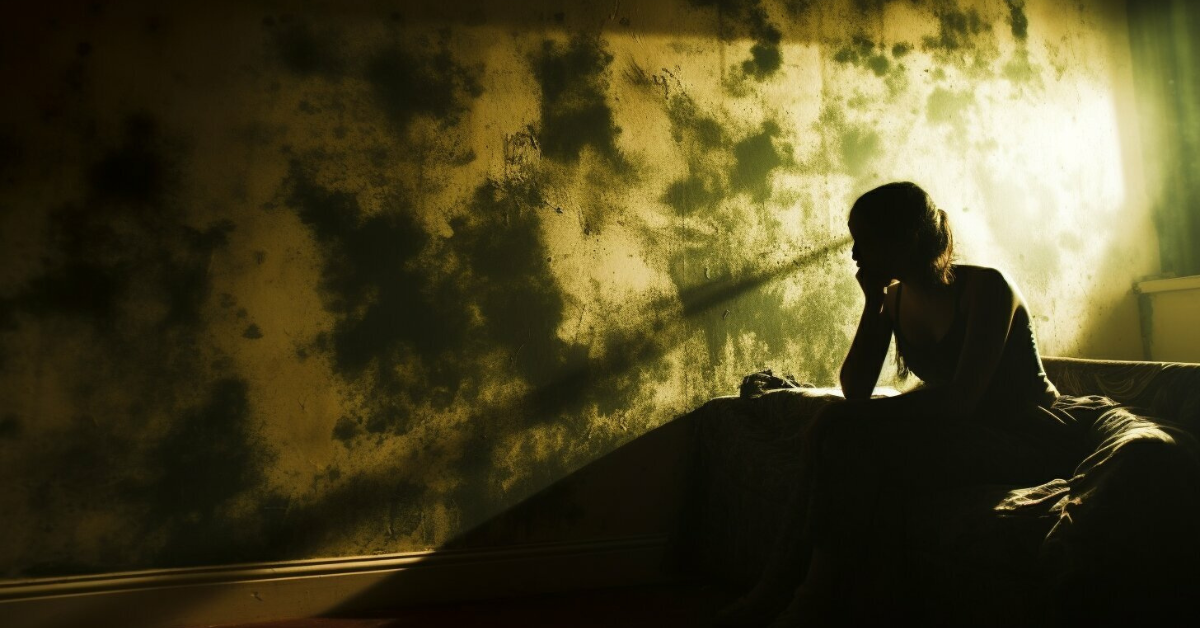

Schimmel kann Atemwegsprobleme wie Allergien und Asthma verursachen, aber er kann auch unsere psychische Gesundheit beeinträchtigen.

Die Frage, ob Schimmel Depressionen verursachen kann, ist wichtig, denn psychische Probleme können unser Wohlbefinden stark beeinträchtigen.

In diesem Artikel wollen wir den möglichen Zusammenhang zwischen Schimmelpilzbelastung und Depressionen untersuchen. Wir werden die gesundheitlichen Auswirkungen von Schimmel untersuchen, einschließlich der Risiken für die Atemwege und die psychische Gesundheit.

Außerdem gehen wir auf die verschiedenen Theorien ein, die versuchen, den Zusammenhang zwischen Schimmel und Depression zu erklären.

Schließlich werden wir Möglichkeiten zur Vorbeugung und Behandlung von Schimmel im Haushalt erörtern und Antworten auf häufige Fragen zum Thema Schimmel und seine gesundheitlichen Auswirkungen geben.

Kann Schimmel also auch Depressionen verursachen? Lass es uns herausfinden.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Schimmel?

Bevor wir über die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von Schimmel sprechen können, ist es wichtig zu verstehen, was Schimmel ist und wie er wächst.

Schimmel ist eine Pilzart, die in feuchten, nassen Räumen wächst. Er vermehrt sich, indem er Sporen produziert, die durch die Luft getragen werden und sich auf Oberflächen niederlassen, wo sie wachsen und sich ausbreiten können.

Was ist Schimmel und wie wächst er?

Schimmel ist eine Pilzart, die auf einer Vielzahl von Oberflächen wachsen kann, z. B. auf Holz, Trockenbauwänden und Teppichböden. Schimmelsporen sind überall in der Luft vorhanden, aber sie brauchen die richtigen Bedingungen, um zu wachsen.

Schimmel braucht Feuchtigkeit, Wärme und organische Stoffe, um zu gedeihen. Deshalb findet man ihn häufig in feuchten Räumen wie Bädern, Kellern und Küchen.

Schimmelpilzbefall kann schwer zu erkennen sein, da er oft an versteckten Stellen wächst, z. B. hinter Wänden oder unter Fußböden. Häufige Anzeichen für Schimmelpilzwachstum sind ein muffiger Geruch, sichtbare Verfärbungen auf Oberflächen und Wasserflecken.

Es ist wichtig, den Schimmelbefall so schnell wie möglich zu bekämpfen, denn er kann eine Reihe von gesundheitlichen Problemen verursachen, wenn er nicht behandelt wird.

Gebräuchliche Bereiche, in denen Schimmel in Häusern gefunden werden kann

Schimmel kann in vielen Bereichen des Hauses vorkommen, aber es gibt einige Bereiche, die anfälliger für Schimmelwachstum sind als andere.

Badezimmer und Küchen sind häufig von Schimmel befallen, da sie oft feucht und nass sind. Schimmel kann auf Duschvorhängen, Fliesen und um Waschbecken und Wasserhähne herum wachsen.

Auch in Kellern kommt es häufig zu Schimmelbildung, da sie oft feucht und schlecht belüftet sind. Schimmel kann an Wänden, Böden und in Lagerräumen wachsen. Außerdem kann Schimmel in Bereichen des Hauses wachsen, die einen Wasserschaden erlitten haben, zum Beispiel durch ein undichtes Dach oder einen Rohrbruch.

Andere Bereiche, in denen Schimmel vorkommen kann, sind Dachböden, Kriechkeller und sogar Klimaanlagen.

Es ist wichtig, diese Bereiche regelmäßig auf Anzeichen von Schimmelbefall zu untersuchen und eventuelle Probleme so schnell wie möglich zu beheben, um weiteres Wachstum und mögliche Gesundheitsrisiken zu verhindern.

Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel

Schimmelbelastung kann eine Reihe von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit haben, sowohl auf das Atmungssystem als auch auf die psychische Gesundheit.

In diesem Abschnitt werden wir diese potenziellen Gesundheitsrisiken genauer untersuchen.

Atemwegsprobleme durch Schimmel

Schimmel kann eine Reihe von Atemproblemen verursachen, besonders bei Menschen, die empfindlich oder allergisch darauf reagieren. Der Kontakt mit Schimmelpilzsporen kann Symptome wie Husten, Keuchen und verstopfte Nasen verursachen.

In schweren Fällen kann die Schimmelbelastung Asthmaanfälle auslösen, die lebensbedrohlich sein können.

Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, wie HIV/AIDS oder Krebs, haben ebenfalls ein erhöhtes Risiko, durch Schimmelpilzbelastung Atemwegsprobleme zu entwickeln. Außerdem sind Säuglinge und Kleinkinder anfälliger für Atemwegsprobleme, die durch Schimmel verursacht werden.

Psychische Auswirkungen der Schimmelbelastung

Neben Atemwegsproblemen kann Schimmelbelastung auch Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit haben. Studien haben einen möglichen Zusammenhang zwischen Schimmelbelastung und Depressionen, Angstzuständen und kognitiven Störungen aufgezeigt.

Einige Forscherinnen und Forscher haben die Theorie aufgestellt, dass die von bestimmten Schimmelpilzarten produzierten Giftstoffe das Gehirn beeinflussen und zu Veränderungen in der Stimmung und im Verhalten führen können.

Schimmelbelastung kann auch stressig sein, besonders wenn sie sichtbare Schäden in der Wohnung verursacht oder wenn man nicht weiß, wie man das Problem angehen soll. Dieser Stress kann auch zur Entwicklung von psychischen Problemen beitragen.

Beweise für den Zusammenhang zwischen Schimmel und Depressionen

Der Zusammenhang zwischen Schimmelbelastung und Depression wird zwar noch untersucht, aber es gibt einige Hinweise, die auf einen möglichen Zusammenhang hindeuten.

Eine Studie, die im American Journal of Public Health veröffentlicht wurde, fand heraus, dass Personen, die in schimmelbelasteten Wohnungen leben, mit größerer Wahrscheinlichkeit über Symptome von Depressionen berichten als Personen, die in schimmelfreien Wohnungen leben.

Eine Studie, die im Journal of Occupational and Environmental Medicine veröffentlicht wurde, ergab außerdem, dass Personen, die stärker mit Schimmelpilzgiften belastet sind, häufiger über Symptome von Depressionen und Angstzuständen berichten.

Auch wenn noch mehr Forschung nötig ist, um den Zusammenhang zwischen Schimmelbelastung und psychischer Gesundheit vollständig zu verstehen, legen diese Studien nahe, dass der mögliche Zusammenhang nicht ignoriert werden sollte.

Es ist wichtig, den Schimmelbefall so schnell wie möglich zu bekämpfen, um mögliche Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

Die Verbindung zwischen Schimmel und Depression verstehen

Der mögliche Zusammenhang zwischen Schimmelbelastung und Depressionen ist zwar bekannt, aber die genauen Mechanismen, durch die sich Schimmel auf unsere psychische Gesundheit auswirken kann, sind noch nicht vollständig geklärt.

In diesem Abschnitt werden wir einige der Theorien untersuchen, die zur Erklärung dieses Zusammenhangs vorgeschlagen wurden.

Theorien zur Erklärung der Auswirkungen von Schimmel auf die psychische Gesundheit

Es gibt verschiedene Theorien, die zu erklären versuchen, wie Schimmelbelastung zu psychischen Problemen wie Depressionen führen kann.

Eine Theorie besagt, dass Schimmelpilzgifte das Gleichgewicht der Neurotransmitter im Gehirn stören können, was sich auf Stimmung und Verhalten auswirken kann.

Eine andere Theorie besagt, dass Schimmelpilzbelastung zu Entzündungen im Körper führen kann, die sich auch auf das Gehirn auswirken und zu Depressionen beitragen können.

Einige Forscherinnen und Forscher vermuten auch, dass die Schimmelbelastung die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA) beeinflussen kann, die an der Regulierung unserer Stressreaktion beteiligt ist.

Beispiele und Studien, die die Theorien unterstützen

Obwohl noch mehr Forschung nötig ist, um den Zusammenhang zwischen Schimmel und Depression vollständig zu verstehen, gibt es einige Studien, die die verschiedenen Theorien unterstützen.

So ergab eine im Journal of Environmental Health veröffentlichte Studie, dass die Exposition gegenüber Schimmelpilzgiften mit Veränderungen der Neurotransmitterwerte im Gehirn verbunden ist.

Eine andere Studie, die in der Zeitschrift Brain, Behavior and Immunity veröffentlicht wurde, ergab, dass Personen mit höheren Entzündungswerten nach einer Schimmelbelastung eher über Symptome einer Depression berichten.

Zusätzlich zu diesen Studien haben Forscherinnen und Forscher auch Tierstudien durchgeführt, um die möglichen Mechanismen zu erforschen, durch die sich die Schimmelbelastung auf das Gehirn auswirken kann.

Eine Studie, die im Journal of Neuroinflammation veröffentlicht wurde, ergab, dass die Belastung mit Schimmelpilzgiften zu Veränderungen der Neurotransmitterwerte im Gehirn von Mäusen führte.

Auch wenn noch mehr Forschung nötig ist, um den Zusammenhang zwischen Schimmelbelastung und psychischer Gesundheit vollständig zu verstehen, deuten diese Studien darauf hin, dass es mehrere mögliche Mechanismen gibt, durch die Schimmel unsere Stimmung und unser Verhalten beeinflussen kann.

Weitere Risiken für die psychische Gesundheit durch Schimmelbelastung

Neben Depressionen gibt es noch andere potenzielle Risiken für die psychische Gesundheit, die mit Schimmelbelastung verbunden sind.

In diesem Abschnitt gehen wir auf einige dieser Risiken ein und erörtern die Beweise für ihren Zusammenhang mit der Schimmelbelastung.

Andere mögliche psychische Gesundheitsprobleme durch Schimmelpilze

Neben Depressionen wird die Schimmelbelastung auch mit anderen psychischen Problemen wie Angstzuständen und Reizbarkeit in Verbindung gebracht.

Eine Studie, die im Journal of Occupational and Environmental Medicine veröffentlicht wurde, fand heraus, dass Personen, die in ihren Wohnungen Schimmel ausgesetzt sind, eher über Symptome von Angst und Depression berichten.

Eine andere Studie, die im Journal of Allergy and Clinical Immunology veröffentlicht wurde, ergab, dass Personen mit einer Schimmelpilzallergie in der Vorgeschichte nach einer Schimmelbelastung häufiger über Symptome wie Angstzustände und Reizbarkeit berichten.

Erhöhtes Risiko von Verhaltensproblemen und Lernschwierigkeiten bei Kindern

Kinder, die Schimmelpilzen ausgesetzt sind, haben möglicherweise auch ein erhöhtes Risiko für Verhaltensprobleme und Lernschwierigkeiten.

Eine Studie, die im Journal of Pediatrics veröffentlicht wurde, ergab, dass Kinder, die in Wohnungen mit Schimmelpilzbefall lebten, mit größerer Wahrscheinlichkeit Verhaltensprobleme wie Hyperaktivität und emotionale Störungen aufweisen.

Eine andere Studie, die in der Zeitschrift Environmental Health Perspectives veröffentlicht wurde, fand heraus, dass Kinder, die im Säuglingsalter Schimmel ausgesetzt waren, später in der Kindheit eher kognitive Defizite und Lernschwierigkeiten haben.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Schimmelbelastung einen negativen Einfluss auf die geistige und kognitive Entwicklung von Kindern haben kann. Deshalb ist es wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um Schimmelbildung in Wohnungen und anderen Innenräumen zu verhindern und zu sanieren.

Vorbeugung und Behandlung von Schimmel im Haus

Die Vorbeugung und die richtige Behandlung von Schimmelpilzbefall im Haus sind entscheidend für die Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit.

In diesem Abschnitt geben wir dir Tipps zur Vorbeugung von Schimmelpilzbefall in deiner Wohnung und Informationen darüber, wie du Schimmel erkennen und behandeln kannst, wenn er schon da ist.

Tipps zur Vorbeugung von Schimmelpilzwachstum im Haus

Der beste Weg, Schimmelbildung in der Wohnung zu verhindern, ist, Feuchtigkeitsprobleme zu lösen, sobald sie auftreten. Hier sind einige Tipps, die helfen, Schimmelbildung zu verhindern:

- Halte die Luftfeuchtigkeit in deiner Wohnung zwischen 30-60%

- Benutze Abluftventilatoren im Bad und in der Küche, um Feuchtigkeitsansammlungen zu reduzieren

- Repariere undichte Stellen und andere Feuchtigkeitsquellen umgehend

- Sorge für eine gute Belüftung in Bereichen, die für Feuchtigkeitsansammlungen anfällig sind, wie Dachböden und Kriechkeller

- Benutze einen Luftentfeuchter in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit

- Säubere und trockne alle durch Wasser beschädigten Materialien innerhalb von 24-48 Stunden, um Schimmelbildung zu verhindern

Schimmel in der Wohnung erkennen und behandeln

Wenn du den Verdacht hast, dass in deiner Wohnung Schimmel vorhanden ist, ist es wichtig, ihn sofort zu erkennen und zu behandeln. Hier sind einige Schritte, die du befolgen solltest:

- Achte auf sichtbare Anzeichen von Schimmel, wie Verfärbungen oder einen muffigen Geruch

- Beauftrage einen professionellen Schimmelpilzsachverständigen mit der Untersuchung auf Schimmel, falls nötig

- Wenn Schimmel vorhanden ist, beauftrage ein professionelles Schimmelsanierungsunternehmen, um ihn sicher und effektiv zu entfernen

- Wenn der Schimmel auf einen kleinen Bereich beschränkt ist, kannst du ihn vielleicht selbst mit einer Lösung aus Bleichmittel und Wasser entfernen

Ressourcen für Schimmelbeseitigung und -prävention

Es gibt viele Quellen, die bei der Schimmelbeseitigung und -prävention helfen. Hier sind einige hilfreiche Websites, die du dir ansehen solltest:

- Environmental Protection Agency (EPA) – bietet Informationen zur Schimmelprävention und -sanierung

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – bietet Informationen über die Auswirkungen von Schimmel auf die Gesundheit und die Prävention

- American Industrial Hygiene Association (AIHA) – bietet eine Liste von zertifizierten Schimmelsanierern

Wenn du die notwendigen Schritte unternimmst, um Schimmelbildung in deinem Zuhause zu verhindern und zu sanieren, kannst du sowohl deine körperliche als auch deine geistige Gesundheit schützen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schimmelpilz eine erhebliche Auswirkung auf die körperliche und geistige Gesundheit haben kann. Während die Auswirkungen der Schimmelbelastung auf die Atemwege bekannt sind, ist es eine neuere Entdeckung, dass Schimmel auch Depressionen, Angstzustände und kognitive Beeinträchtigungen verursachen kann.

Theorien besagen, dass Schimmel die psychische Gesundheit durch eine Vielzahl von Mechanismen beeinflussen kann, darunter Entzündungen und Neurotoxizität. Außerdem besteht bei Kindern, die Schimmelpilzen ausgesetzt sind, ein erhöhtes Risiko für Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten.

Es gibt jedoch Maßnahmen, die man ergreifen kann, um Schimmelbildung in der Wohnung zu verhindern und zu behandeln. Angemessene Belüftung, Instandhaltung und schnelles Handeln bei Wasserschäden können helfen, Schimmelbildung zu verhindern.

Wenn Schimmel vorhanden ist, ist es wichtig, ihn sofort und gründlich zu behandeln, um eine weitere Belastung zu vermeiden. Es gibt viele Hilfsmittel für diejenigen, die mit Schimmel zu tun haben, darunter professionelle Schimmelsanierungsdienste und Online-Ratgeber.

Angesichts der potenziellen Gesundheitsrisiken, die mit Schimmelpilzbelastung verbunden sind, ist es wichtig, dass die Leser/innen Maßnahmen ergreifen, um sich und ihre Familien zu schützen.

Indem sie auf die Vorbeugung und Behandlung von Schimmelpilzbefall in der Wohnung achten, können sie das Risiko von Atemwegserkrankungen, kognitiven Beeinträchtigungen und anderen Gesundheitsproblemen, einschließlich Depressionen, verringern.

FAQ

- Kann Schimmelbelastung Depressionen verursachen?

Es gibt Hinweise darauf, dass Schimmelbelastung zur Entwicklung von Depressionen beitragen kann. Schimmelbelastung kann zu Atemproblemen führen, die sich wiederum auf die Stimmung und die kognitiven Funktionen auswirken können. Außerdem haben einige Studien einen direkten Zusammenhang zwischen Schimmelbelastung und depressiven Symptomen festgestellt. - Wie erkenne ich, ob mein Haus Schimmel hat?

Schimmel ist oft in Form von schwarzen, grünen oder weißen Flecken an Wänden, Decken oder Böden sichtbar. Außerdem kann es muffig riechen, was ein verräterisches Zeichen für Schimmelwachstum ist. Wenn du Schimmel in deinem Haus vermutest, kannst du einen Fachmann beauftragen, der eine Schimmelprüfung durchführt. - Was sollte ich tun, wenn ich Schimmel in meiner Wohnung finde?

Wenn du Schimmel in deiner Wohnung entdeckst, ist es wichtig, dass du dich sofort darum kümmerst, um weiteres Wachstum und mögliche gesundheitliche Probleme zu verhindern. Du kannst ein professionelles Schimmelpilzsanierungsunternehmen beauftragen, um den Schimmel sicher zu entfernen und alle zugrunde liegenden Feuchtigkeitsprobleme zu beseitigen, die zum Wachstum des Schimmels beigetragen haben könnten. - Kann ich den Schimmel selbst entfernen?

Mit den richtigen Sicherheitsvorkehrungen und Reinigungsmitteln ist es möglich, kleine Schimmelflächen selbst zu entfernen. Bei größeren Schimmelpilzflächen oder bei Personen mit Atemwegserkrankungen oder geschwächtem Immunsystem empfiehlt es sich jedoch, ein professionelles Schimmelpilzsanierungsunternehmen zu beauftragen, um eine sichere und effektive Beseitigung zu gewährleisten. - Wie kann ich Schimmelbildung in meinem Haus verhindern?

Richtiges Lüften und die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit sind der Schlüssel, um Schimmelbildung in der Wohnung zu verhindern. Achte darauf, Abluftventilatoren in Bädern und Küchen zu benutzen, undichte Stellen umgehend zu reparieren und die Luftfeuchtigkeit in den Räumen unter 60 % zu halten. Regelmäßige Reinigung und Wartung können ebenfalls dazu beitragen, Schimmelbildung zu verhindern.

Tobias Fendt ist schon seit seiner Kindheit ein talentierter Handwerker. Aus dem reinen Vergnügen wurde eine Leidenschaft, als er sich für die Schimmelentfernung und -prävention entschied. Bei Problemen rund ums Thema Schimmel ist er deshalb die erste Anlaufstelle für Freunde und Bekannte. Er ist immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Schimmelbefall nachhaltig zu vermeiden und teilt seine Erfahrung hier auf Schimmel-entfernen-hilfe.de.

Ähnliche Beiträge